2025年11月22日,国际商事仲裁与商法领域专家杨良宜先生团队成员王可心女士受邀走进上海大学法学院,围绕“普通法是什么?为什么要学习它?”及中国涉外法律人才培养议题开展专题交流讲座,本场讲座由上海大学法学院文学国教授主持。王可心女士为香港城市大学法学学士、香港城市大学国际经济法法学硕士。2013年起至今在香港从事国际商事仲裁工作,熟悉国际商事仲裁法律与业务。期间,亦深度参与杨良宜先生多本书籍的撰写与核稿工作,包括《损失赔偿与救济》、《合约的解释——规则与应用》、《合约的履行、弃权与禁反言》、《证据法:国际规管与诉讼中的证据攻防》、《证据法:基础理论、口头证据与专家证据》等。自2021年来,在中国多间高校法学院讲授国际商事仲裁理论与实务、英国合同法、证据法等的课程。此次王可心女士的讲座内容紧密围绕杨先生核心观点,结合大量实务案例,为现场师生及法律从业者带来了一场兼具理论深度与实践价值的知识盛宴。

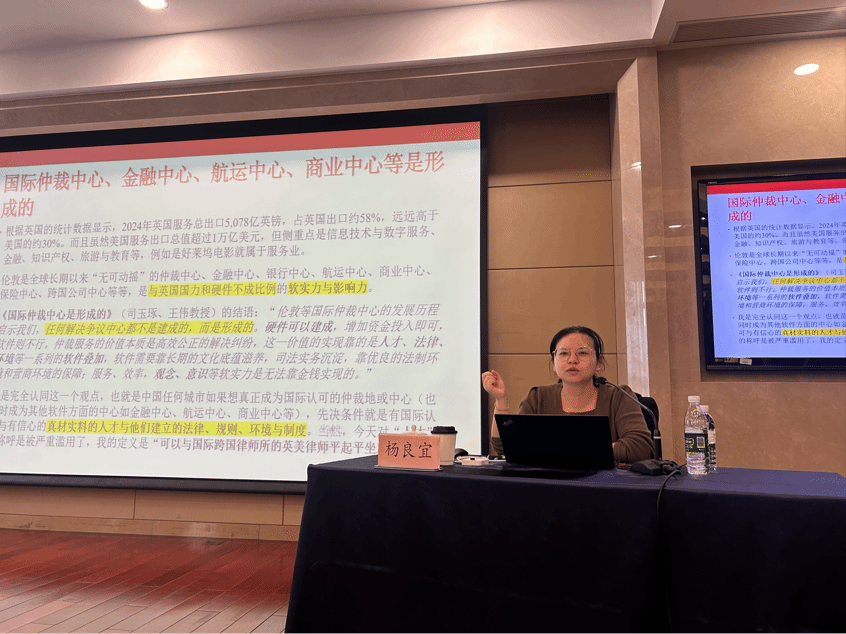

讲座中,王可心女士以“国际中心的形成逻辑”为切入点,通过一组关键数据揭示普通法背后的软实力,伦敦能成为“无可动摇”的国际仲裁、金融、航运中心,核心并非硬件投入,而是以普通法为核心的“软件”——人才、法律、环境与制度的长期沉淀。

针对中国涉外法律人才培养的长期短板,王可心女士结合杨先生的研究指出三大核心问题:一是学习方向偏差,过度侧重英语与国际公法,忽视了国际商业核心的私法;二是中国私法起步晚,1981年才出台首部《经济合同法》,而普通法合同法自13世纪《大宪章》起已发展数百年,形成了覆盖商事活动全流程的“最佳做法”;三是实务能力薄弱,中国企业在国际商业“文斗”中常处于被动,西方公司精通合同谈判与争议解决,而中国企业多因不懂普通法合同法,盲目签署数百页合同,国际仲裁缺席率、败诉率高。

本次讲座充分传递了杨良宜先生“以普通法为基础,培养国际‘文斗’战士”的思想,内容兼具理论高度与实务指导性,不仅厘清了普通法学习的核心方向,更意识到涉外法律人才需“两手硬”,既懂自然科学的科技成果,更懂社会科学的法律规则,才能在国际商业舞台上守护自身与国家利益。